读一流的书,做一流的人。4月2日下午15点,东湖读吧第80期读书会在武汉体育学院图书馆倍阅书店准时开讲。本期读书会邀请致力于儒家思想与廉政文化研究的某纪检监察组工作局负责人袁国正,为书友们分享其著作《物我之间》,展开了一场关于“心性修养与反腐制度设计”的讨论,揭示当前廉政建设中的深层命题——道德自觉与制度约束,究竟何者才是反腐的根本之策?

湖北新华书店(集团)有限公司总经理、高级记者陈栋,湖北文化产业发展投资有限公司副总经理王钊,武汉盒成文旅有限公司董事长李威,子楚轩古琴生活艺术馆创始人彭子轩,武汉体育学院科研处副处长王创业出席读书会。读书会由新闻传播学院院长王相飞主持。

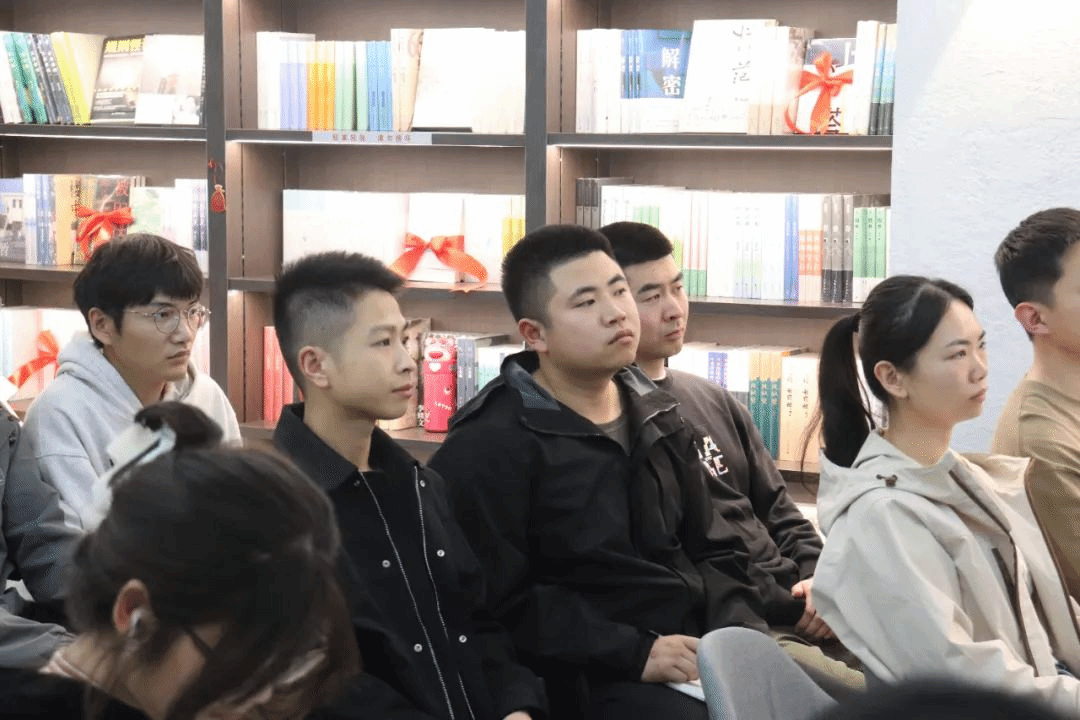

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

读书回顾

读书会伊始,袁国正从“阅读如何重塑认知体系”切入,结合自身创作历程,系统解读书籍诞生的思想脉络与现实投射。具体分为三个核心问题:其一,“怎么通过读书真正学到东西?”;其二,“这本书是怎么写出来的?”;其三,“书里的思想能给我们什么启发?”为让抽象理论不显枯燥,袁国正穿插了自己办案中的真实故事案例。

读书方法论:从“乱读”到深耕,以问题意识叩问文化源流

袁国正坦言,自己并非传统意义上的“学霸”,其读书之路始于“乱看”。早年读书“不求甚解”,涉猎哲学、传统文化,从曾国藩读到王阳明,却始终难成体系。直到2014年接触王阳明《传习录》,他才意识到“泛泛而读”的局限。“若不能在一门思想中深入,收获必然有限。”他强调,真正的学问需“一字一句去抠”,从训诂入手追溯文字本义,进而理解思想内核。

这种“问题导向”的阅读方式,成为他探索传统文化的主线。从王阳明心学上溯至宋明理学,再追及两汉经学与先秦诸子百家,袁国正逐步构建起对中国文化源流的认知框架。他特别指出,宋明理学“直承孔孟”的自我定位引发了他的疑问:“若儒学真如理学家所言曾‘断绝千年’,其复兴的根基何在?”为此,他研读《周易》《尚书》《春秋》,甚至深入甲骨文与《说文解字》,试图从文字演变中寻找答案。

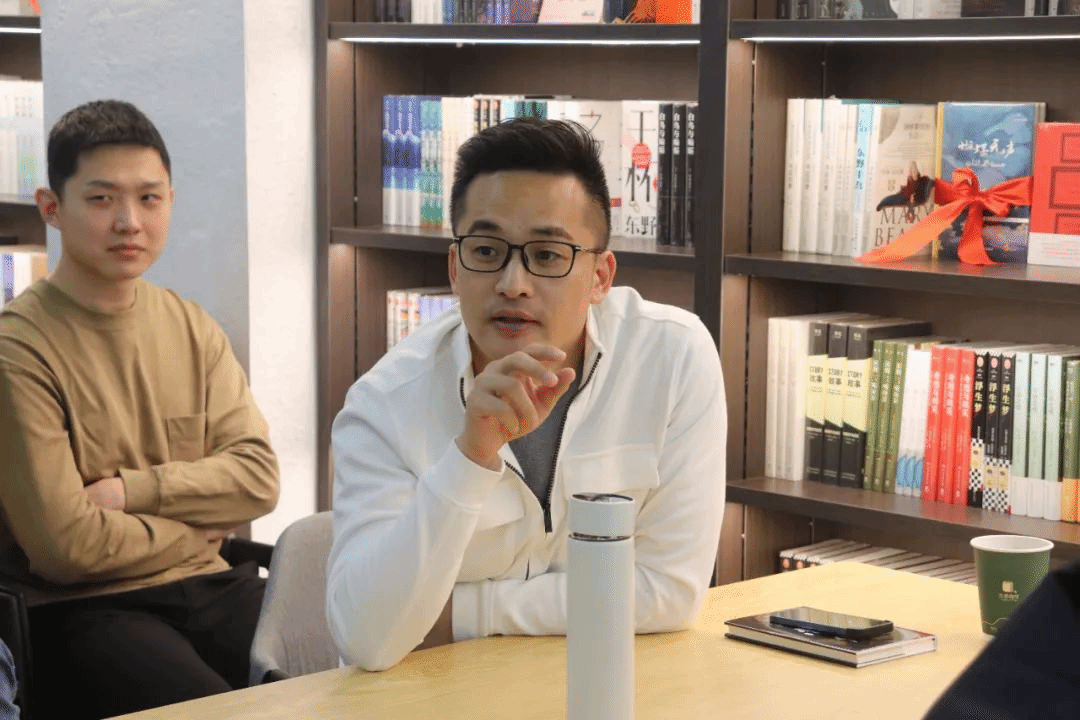

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

“中国文化的源头在天文。”袁国正以濮阳西水坡6500年前的北斗星象墓葬、道家“太一生水”理论为例,提出古代政治伦理与天文观象密不可分。他认为,儒家“中道思想”、道家“阴阳和合”等核心理念,均源自先民对天象规律的观察与抽象。“读书若不懂‘观象授时’,便难触中华文明之根。”

在这个信息碎片化的时代,深度学习成为对抗认知浅薄的精神锚点——当速读与泛览蚕食思想的根系,唯有重返“穷究一字”的训诂精神,在甲骨刻痕里破译天人密码,在星图典籍间追寻文明源流,方能读懂先民将苍穹律动铸为人间秩序的智慧。这种深耕不仅是对知识的敬畏,更是守护文明根脉的自觉。

写书缘起:在纪检监察实践中激活传统智慧

袁国正强调,其创作动机“源于现实困惑”。作为一线纪检监察干部,他亲历大量腐败案例,发现许多落马官员的忏悔“流于形式”:“他们常称‘丧失世界观’,实则从未真正建立过价值体系。”这种“价值观空心化”现象,促使他从文化根源重构廉政认知。他指出,现有廉政研究多聚焦制度设计,却鲜少触及本体论,故以宋明理学“万物一体”“主客关系”为切入点,梳理出先秦至明清思想史中的四条脉络——道家“物我两忘”、荀子“君子役物”、宋儒“万物一体之仁”、王阳明“心物一元”,最终提炼出“物我对治”理论框架,主张通过主客体的辩证互动唤醒人性中的廉洁自觉。

袁国正坦言,创作过程充满挑战。初稿因理论艰深险些“难产”,经多位学者审校、三易其稿方得出版。他特别提到与出版社的“观念碰撞”:“他们要求降低学术性,但我坚持保留思想深度。”在袁国正看来,廉政建设不能止步于案例警示,更需哲学层面的启蒙。这一坚持使《物我之间》既成为传统廉政思想的系统性梳理,也为当代反腐实践提供了从“制度约束”向“心性觉醒”跨越的理论桥梁,展现出对文明基因的深度挖掘与现实问题的创新回应。

那些在权力漩涡中迷失的个体,暴露的不仅是监管漏洞,更是文明传承中的认知断层:若不能从天人关系、物我边界的哲学维度重构价值坐标,廉洁终将是无源之水。从道家“物我两忘”到阳明“心物一元”,古代智者早已为廉政埋下思想伏线。这些理论不是故纸堆里的装饰,而是破解人性困局的密钥:当制度之网越织越密,或许更需要唤醒主体对客体的敬畏,在“役物”与“被役”的辩证中重建精神防线。

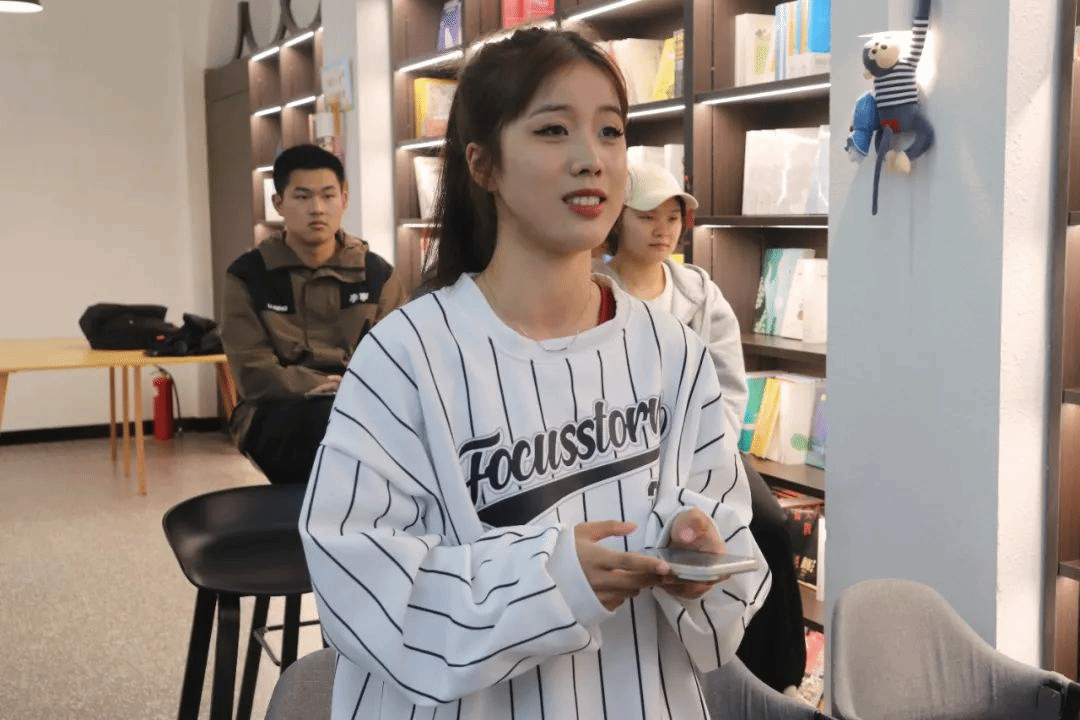

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

书中精要:构建“知廉-养廉-治廉”的廉政生态体系

袁国正提出,《物我之间》以“知廉”“养廉”“治廉”为上篇,聚焦廉政本体论;以“廉术”“廉道”“廉政”为下篇,探讨实践路径。袁国正以甲骨文“廉”字解析开场:“‘廉’本义为堂屋侧棱,引申为棱角分明、界限清晰,这正是廉政的哲学隐喻——在物欲横流中守住人性棱角。”

1. 知廉:从天道敬畏到人性自觉

袁国正认为,传统“天道观”将廉政上升为宇宙秩序的一部分。他对比中西方廉政逻辑:西方依赖“上帝凝视”下的契约精神,中国则强调“天人感应”中的道德自律。通过杨震“天知地知”的典故,揭示敬畏心对现代社会的特殊价值:“当技术消解神秘,更需要重建对自然法则的信仰。”

2. 养廉:以浩然之气抵御物欲侵蚀

袁国正强调,从孟子“养浩然之气”到苏东坡“人间有味是清欢”,传统士大夫的精神修炼体系对当代仍有启示。袁国正以纪检监察干部“光盘行动”为例,指出“俭德”的现代内涵:“‘俭’非止于节俭,更是心性收敛的自我规训。”

3. 治廉:在制度与心性间寻找平衡

袁国正主张制度与德治不可偏废。通过清代陈廷敬“一文钱陷阱”的案例,他揭示制度设计需预设人性弱点;引用《周易·贲卦》“君子以明庶政”,提出制度应如星斗运行般“中正有序”。面对网络反腐等新挑战,他呼吁建立跨国数字监管联盟:“当腐败进入元宇宙,廉政建设必须拥抱技术革命。”

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

书中精要:实现“廉术-廉道-廉政”的廉政实践之路

1. 廉术:破局之技与科技赋能

袁国正指出,廉政实践需融合传统智慧与现代技术。袁国正援引法家“术治”思想,提出“矛盾转化术”——在某地受贿案中,通过“信任纽带”与“沉默张力”瓦解心理防线;在某省增值税票案中,以“数字痕迹考古”追踪虚拟账户资金流,重建证据链。对比西方测谎技术,东方“情理交融”的独特性为:“技术是工具,人性博弈才是核心。”

2. 廉道:敬畏重塑与动态治理

袁国正认为,廉政需回归“天网恢恢”的文明基因。借鉴《尚书》“天听自我民听”,他在某市干部案件中引入“民声共振”机制,通过舆情追踪破解隐蔽腐败;参照宋明理学“生生之道”,构建“悔过生发”转化窗口,如某省高级干部案中“谈心策略”激活良知自觉。袁国正总结:“廉洁不是消灭欲望,而是在敬畏中平衡私欲与公义。”

3. 廉政:制度弹性与文化共生

袁国正主张构建“北斗式”制度架构:参照古代观象授时体系,设计“核心规则恒定(如禁酒令)、细则因时迭代”的弹性制度,如中央八项规定的地方适配性探索;融合黄帝内经“阴阳调和”思维,建立“中医式”生态修复机制,在某地年轻干部退赃案中实施阶梯式处置,实现“惩前毖后”与“治病救人”的统一。

师生互动

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

王创业提出了自己的问题:您书中前四章和第五章的逻辑衔接有点断裂感,是否因删减关键内容导致?另外聚焦"物我对治"是否会弱化传统"天道"的精神内核,使廉政建设失去更高维度的价值支撑?

袁国正认为,书的结构问题确实是因为删减太多关键内容导致的,比如实际办案的详细记录和儒释道思想交锋的章节都被砍掉了,原本这些内容能让逻辑更连贯。关于“天道”的部分,他着重说明其实书的后半段都在深挖这个主题——特别是从《尚书》里的“天人感应”出发,把传统“天道”概念转化成了现代治理的根基。简单说就是:用“天道”信仰给制度镀层精神底色,既避免学西方完全靠契约办事的冰冷,又防止陷入圣人之治的老路,走出一条刚柔并济的中国式反腐路径。

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

李威提出了自己的问题:面对每天渴望得到的一杯茶,如何使获得途径合法化?如果实在获得不了这杯茶,那需要通过追求什么来冲淡对这杯茶的欲望?

袁国正认为,廉政建设并非消灭人性欲望,而是构建欲望的文明出口。其一,制度应通过合法渠道满足合理需求;其二,当现实条件受限时,需激活传统智慧,将个体追求引向“立德立言”的精神境界;其三,反腐绝非“抓人竞赛”,需以“北斗+中医”思维重构体系。真正的廉政,是让好茶者得其茶,让修道者安其道。

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

武汉体育学院2024级体育新闻传播学专业的硕士研究生肖瑶提出了自己的疑问:数智时代新型网络贿赂现象应如何结合您书中的理念来应对呢?

袁国正提出,当前网络反腐最大的难题是跨国追踪和证据获取:腐败分子用海外虚拟账户转移资金,这些账户只有加密代码,没有实物线索,加上各国法律不同,跨国调取数据困难重重,未来需要生活在数智时代的年轻一辈去探索相关的解决

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

武汉体育学院2024级新闻传播学专业的硕士研究生张佳怡提出了自己的问题:书中的“不想腐归因于心性修养”和现实生活中反腐的监察制度设计,之间是否会存在冲突?

袁国正认为廉政需“制度刚性+道德韧性”双轨并进:制度设计应有“北斗式”核心规则与弹性执行空间,避免法网过密异化人性,让“不想腐”从道德觉悟升华为职业信仰,最终实现“制度不冷血、道德不空谈”的治理平衡。

学术点评

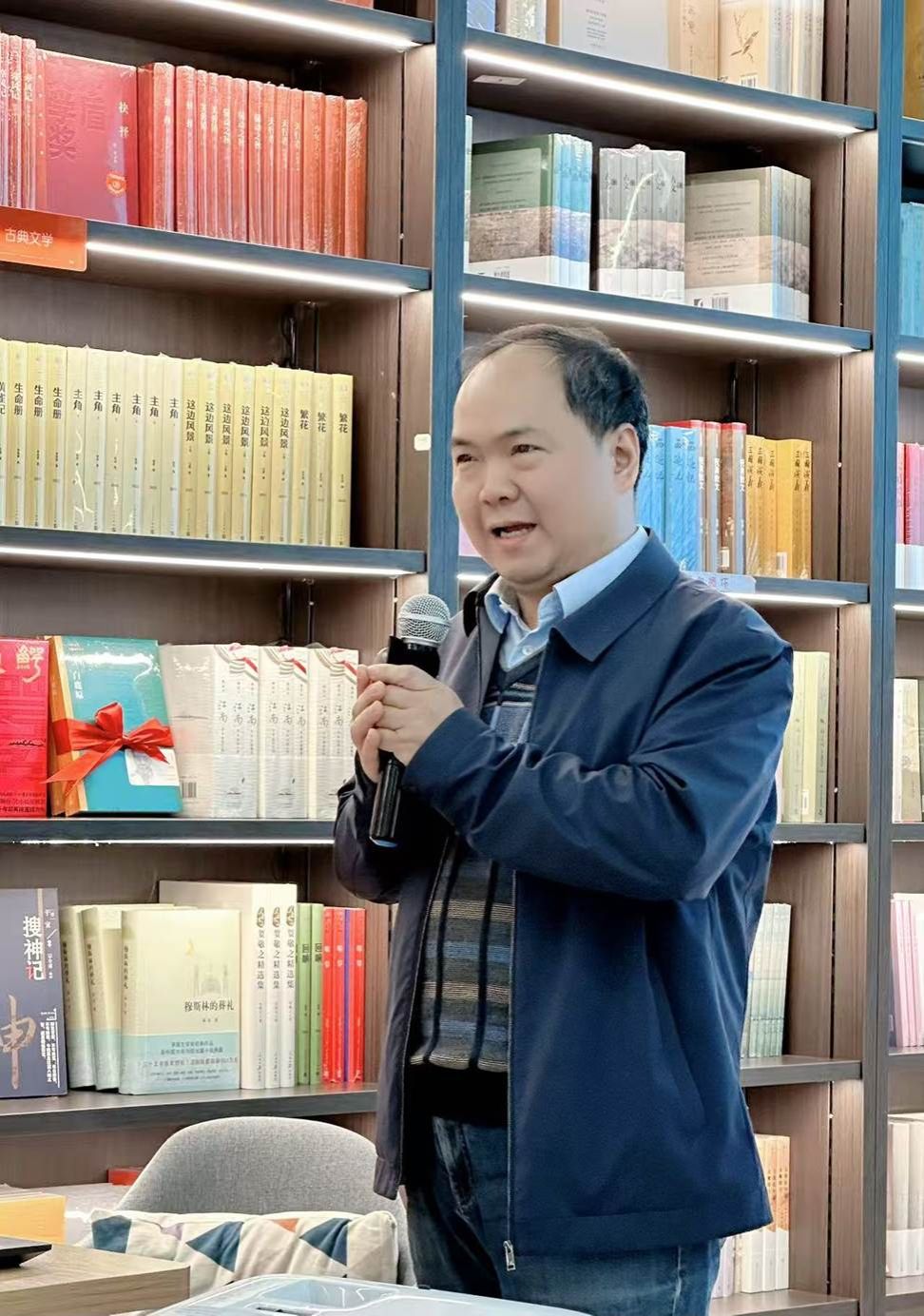

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

王钊分享了心得。他以跨学科视角解读袁国正著作,强调其创新性在于将传统文化智慧与马克思主义相结合。他认为,解决“不想腐”问题需突破外部约束,通过唤醒内心的道德自觉,将“天人合一”的哲学理念转化为抵御诱惑的内在力量。

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

两个小时的读书会接近尾声,陈栋进行了学术点评。

陈栋认为,袁国正以“物我对峙”“北斗式制度”等鲜活隐喻,将抽象廉政理论具象为可触的治理图景,如用“中医调理”喻文化韧性,其论述既含哲学思辨的锋利,又具有史学考据的厚重,形成“思想破冰+历史深描”的独特学术风格,这为新时代如何结合传统文化展开廉政治理工作提供了丰富的理论支撑与坚实的实践基础。

作为深耕茶学领域多年的研究者,陈栋对茶有着极为深刻且独到的见解,常以茶喻廉。陈栋指出,茶生于山间,质朴无华,却散发着高雅之韵,入口清苦,回甘悠长,其廉洁之性,与君子修身所秉持的正道不谋而合。陈栋预告,即将推出茶文化专题分享,深入挖掘并探讨“茶廉同源” 背后深厚的文明基因,以茶人所追求的“只留清气满乾坤” 这般澄澈、高洁的境界,紧密呼应廉政建设中的崇高追求。

最后,陈栋结合企业管理经验,赠予青年三则箴言:“扣好第一粒扣子”:廉洁是人生根基,青年需以价值观而非功利观校准方向;“廉洁关乎有无,无关多少”:廉洁非程度问题,而是道德存灭的底线抉择;“做深刻而有趣的人”:通过读书沉淀思想、饮茶修养心性、运动淬炼意志,锻造抵御物欲的精神铠甲。陈栋呼吁青年在职业起点筑牢廉洁之基,让三观端正超越五官精致,成为时代需要的“产业型人才”。

东湖读吧第80期活动现场(新传融媒

李天慧摄)

在热烈的掌声中,主持人王相飞院长宣布第80期东湖读吧圆满结束,下一期读书会,东湖读吧与您不见不散。

(文字:肖瑶 张佳怡 图片:李天慧 邹昕 责编:吕润泽 复审:王真真 终审:吕永峰)