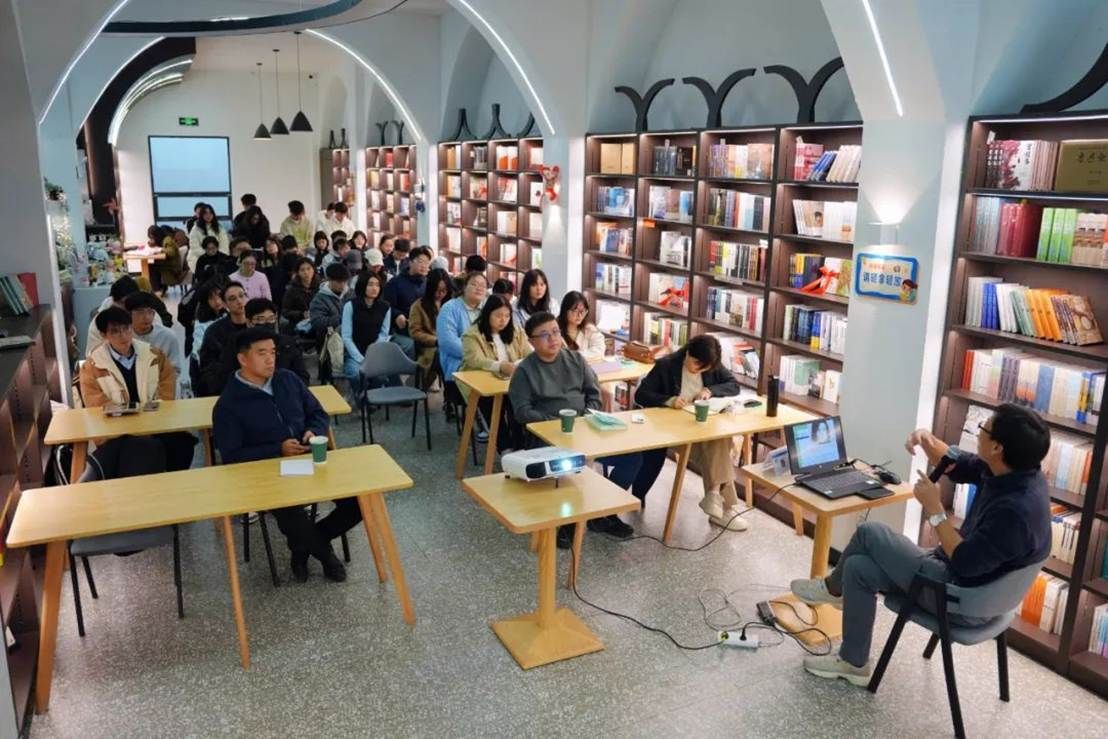

读一流的书,做一流的人。3月19日晚上7点,东湖读吧第79期读书会在武汉体育学院图书馆倍阅书店准时开讲。本期读书会邀请知名时事评论员,第五届范敬宜新闻教育奖得主,华中科技大学新闻与信息传播学院教授曹林,为书友们分享其著作《时评中国5:用批判性思维阻断庸常》,展开了一场关于批判性思维与深度写作的讨论。

【读书回顾】

读书会伊始,曹林指出,在这个被AI深度渗透的时代,人们获取信息变得无比轻松,海量的资讯在指尖流动,看似应有尽有。但与此同时,许多人在信息的海洋中迷失,不假思索地接受现成的观点和结论,不再愿意花费时间和精力去深入思考。在这样的背景下,重新审视批判性思维变得尤为重要。

批判性思维:在Deep seek 时代的坚守——曹林指出,尽管 Deep seek 等AI 工具功能强大,能 “一键生成” 内容,但这绝不能成为人类放弃批判性思维的理由。AI的 “一键生成” 依赖其背后庞大的知识库和复杂模型,而人类若长期依赖这类工具,大脑思考能力会逐渐 “生锈”。他借用麦克卢汉 “媒介是人肢体的延伸” 理论,形象地解释道,就像地图导航让人们的方向感变弱一样,媒介在拓展人类能力的同时,也可能使某些能力退化。

“我们只看到了 Deep seek 的结果,却没有向它学习如何思考。” 曹林的这句话发人深省。批判性思维的关键在于不满足于事物的表面现象,要深入挖掘背后的逻辑和本质。在信息洪流中,批判性思维是人们保持清醒的 “定海神针”,也是对抗AI 工具潜在负面影响的有力武器。以网络上常见的热点事件为例,AI 工具可能快速给出大众普遍的观点,但批判性思维能让人跳出这些固有看法,思考事件背后的深层原因,如社会背景、利益关系等,避免盲目跟风。

批判性思维的培养:绕远路与越障碍——“绕远路” 和 “越障碍” 是曹林反复提及的概念。他认为,读书和写作不应走 “捷径”,依赖机器获取知识看似高效,实则难以真正提升思维能力。真正的学习应该像绕远路一样,深入经典思想的宝库。读书时,克制对机器的依赖,去钻研古希腊、苏格拉底的智慧,探寻百家争鸣时期的思想精髓,积累丰富的知识和思考方式,写作时才能游刃有余。

“批判性思维不是简单的否定,而是一种建构的过程。”就拿历史上诸葛亮骂王朗来说,人们往往只记住了 “我从未见过如此厚颜无耻之人” 这句经典骂词,却忽略了其背后丰富饱满的论证过程。诸葛亮从昔日桓灵之治时汉朝的衰落、宦官的祸乱说起,历数王朗的过错,在充分铺垫后才进行有力批判。这种基于论证的批判,才是深度表达的体现,也是评论的价值所在。

曹林强调,批判性思维需要通过严谨的论证和深入的思考,突破直觉和惯性思维的限制。实际上诸葛亮通过引经据典、层层剖析,从历史、道德、政治等多方面揭示王朗的过错,展现出强大的逻辑力量,这才是真正有深度的批判。在日常生活中,面对各种观点和现象,人们不能仅凭直觉判断,而要像诸葛亮一样,运用批判性思维,进行全面深入的思考。

批判性思维的应用:从社会现象到个人成长——曹林结合众多当下社会热点,展示了批判性思维在实际生活中的广泛应用。以备受争议的 “擦边球”现象为例,多数人往往从道德层面进行批评,但曹林却提出独特见解:“文明不是盯着别人的边,而是守住自己的边。” 这一观点促使人们重新审视社会中个体权利边界的问题,提醒大家在评判他人行为时,要更加注重尊重他人权利,而不是简单地进行道德审判。

在谈到大学生普遍困惑的体制问题时,曹林指出,体制并非孤立存在,它是社会欲望结构和资源约束相互作用的结果。学生们不应一遇到问题就归咎于 “体制问题”,而应运用批判性思维,深入剖析体制背后的各种因素,寻找解决问题的有效途径。这有助于大学生更好地理解社会运行机制,积极应对成长过程中遇到的各种问题。

批判性思维的未来——在 Deep seek 时代,批判性思维的重要性愈发凸显。在AI 工具广泛应用的今天,如何培养学生的批判性思维,已成为教育领域亟待解决的重要课题。

“这事儿没那么简单。” 曹林在读书分享会结尾的这句话,提醒着每一个人,面对复杂多变的社会现象,要始终保持批判性思维,多问几个 “为什么”,深入思考问题的本质。只有这样,才能在这个瞬息万变的时代中,保持清醒的头脑和独立的判断,不被信息洪流淹没。

曹林不只是对批判性思维的探讨,更是对当代教育和社会现象的深度反思。在AI 技术迅猛发展的当下,批判性思维既是个人成长不可或缺的能力,也是推动社会进步的重要力量。在信息洪流和技术浪潮的冲击下,如何坚守独立思考和人文精神,是每个人都需要认真面对的问题。这不仅关乎个人的发展,更关系到整个社会的未来走向。

【师生互动】

武汉体育学院2024级新闻传播学专业的硕士研究生夏臻提出了自己的问题:如何看待批判性思维可能会走向虚无主义?

曹林认为,批判性思维不是解构,它是一种建构的过程。即使最终得出的结论还是最初的这个结论,但是经过批判性思考之后,会提高我们自己对它的接受。所以不要把批判性思维等同于解构。假如说把批判性思维等同于解构,那就是一种否定,一种祛魅,一种虚无。

武汉体育学院2024级新闻与传播专业的硕士研究生徐颖提出了自己的疑问:面对文科专业压缩的情况,文科专业的学生又该何去何从呢?

曹林提出,虽然传统的新闻在萎缩,但是传播越来越重要。很多单位越来越重视如何去传播,如何去展现企业在舆论场的存在感,如何在遇到问题的时候去面对新闻。虽然传统职业在压缩,但是新闻传播本身越来越重要。在如今的新文化社会、媒介化社会,学生应该拥有自己的根系,使之适配日新月异的变化。

武汉体育学院新闻传播学院刘娟老师提出了自己的问题:对于想学好新闻评论的学生在学习路径上是有什么建议?

曹林认为,学生需要每日坚持写作,将碎片化思考固化为结构化认知。耐受“枯燥”训练,通过经典文本建立思维框架。写作要以社会议题为素材,培养敏锐的新闻触角与观点输出能力。

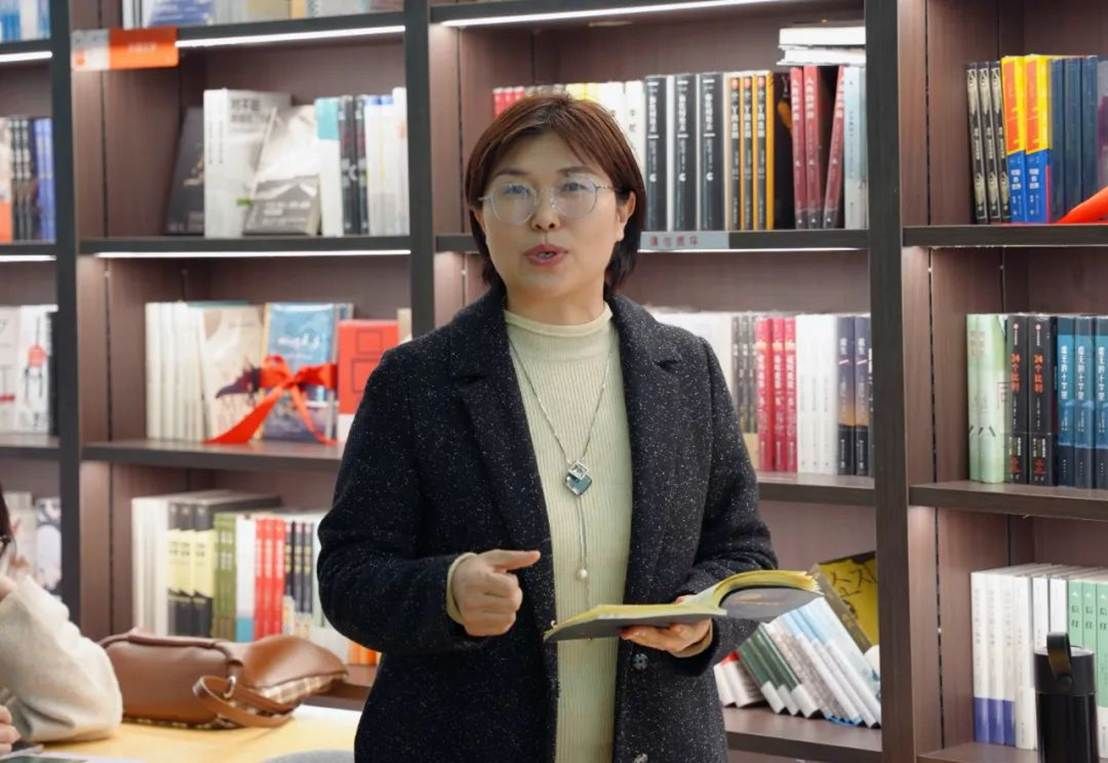

【学术点评】

两个小时的读书会接近尾声,武汉体育学院新闻传播学院的姜小凌教授进行了学术点评。

姜小凌从两个身份谈了她对曹林教授的看法。首先,作为评论家,曹林的文章特别有看头。他总能用一些特别形象的比喻,比如“社交奶嘴”“人肉电池”这种说法,既生动又一针见血,让人印象深刻。他的文章逻辑性很强,分析问题层层递进,而且知识储备特别丰富,古今中外都能信手拈来,形成了自己独特的批判风格。读他的文章,总能让人有种豁然开朗的感觉。

作为教育者,曹林更注重实践和方法。他经常强调,想要提高思维能力,光靠听课是不够的,必须得多读经典著作,从那些经过时间检验的作品中汲取营养。同时,写作训练也特别重要,要养成持续写作的习惯,这样才能真正锻炼思维的韧性。他总说,现在很多人沉迷于短视频、快餐信息带来的"浅层快乐",但这种快乐是短暂的,只有学会深度思考,才能获得真正的成长。

在热烈的掌声中,主持人吕永峰博士宣布第79期东湖读吧圆满结束,下一期读书会,东湖读吧与您不见不散。

(撰稿: 肖瑶 张佳怡 摄影: 陈惊涛 王辰昊 轮值主编:邹 昕 复审:邹 昕 终审:吕永峰)